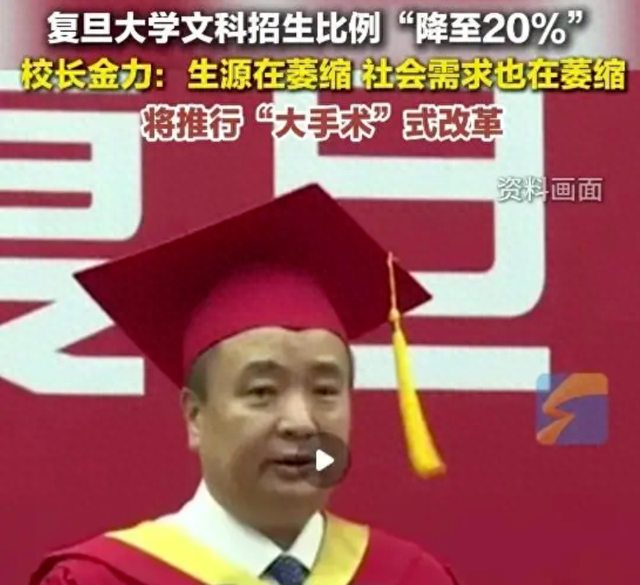

复旦砍1/3文科招生引争议: 中国教育正在丢失「提问题」的能力?

近期,复旦大学一则大幅削减文科招生的消息,如巨石投入舆论的湖面,激起千层浪。复旦大学计划将文科招生比例从原有的30%-40%降至20%,削减幅度高达三分之一。这一举措在社会各界引发了广泛的讨论,进而演变成一场关于文科价值的激烈争论。在这一背景下,有两个关键问题值得深入探讨:文科对科学创造是否具有促进作用?文科本身是否具备独立价值?

在深入探讨之前,有必要先审视当前的时代背景。随着中国经济的快速发展,许多产业已经进入全球科技的 “无人区”,传统的跟随式创新已难以满足发展需求,中国迫切需要实现从“0到1”的原始创新突破。与此同时,国际竞争日益激烈,部分国家通过技术封锁,试图遏制中国的发展。在这样的双重压力下,培养具有创新能力的顶尖人才,成为中国教育面临的紧迫任务。

有一种观点认为,理科教育应侧重于培养工程师型人才,这类人才擅长解决既定问题,能够高效完成任务。不可否认,这类人才在推动科技进步和社会发展方面发挥着重要作用。然而,对于当前的中国而言,仅有这类人才是远远不够的。实现“0到1”的创新,需要具备提出问题的能力,以及将问题转化为科学研究课题的思维方式。这就要求科研人员具备融会贯通的知识体系和发散性思维,而人文社会科学素养在这方面能够发挥重要作用。

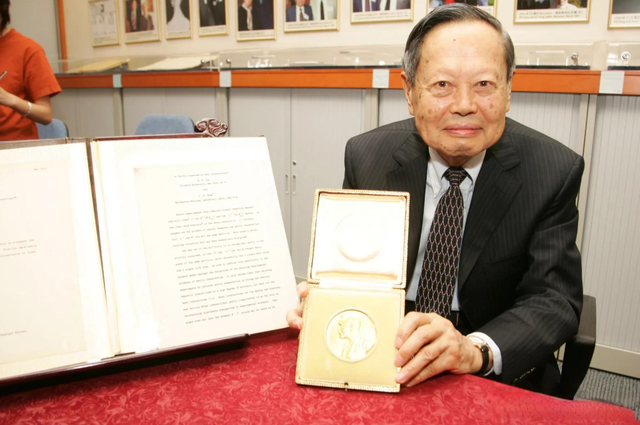

回顾科学史上的经典案例,杨振宁和李政道提出的宇称不守恒理论,无疑是20世纪物理学领域最重要的理论突破之一。在回顾这段经历时,杨振宁曾提到,他的灵感并非仅仅来自于物理和数学课堂,更多的是来自与前辈学者的思想交流。两位科学家在年轻时就能提出如此具有开创性的理论,很大程度上得益于他们深厚的哲学思维。这种跨学科的思维方式,使他们能够突破传统物理学的思维定式,提出具有革命性的理论假设。

同样,量子力学创始人之一薛定谔的著作《生命是什么》,用量子物理学的方法探讨生命的本质,为后来DNA的发现奠定了理论基础。薛定谔能够写出这样具有跨学科影响力的著作,与其深厚的哲学素养密不可分。这些案例充分表明,人文社会科学素养不仅不会阻碍科学研究,反而能够为科学家提供独特的视角和创新的灵感,推动科学理论的重大突破。

然而,当前中国高等教育的一些做法,却与培养创新型人才的目标背道而驰。部分高校为了抢夺优质生源,过早地将学生引入专业化的科研训练。有的高校甚至从高二就开始招生,学生一进入大学,便被安排进入实验室,过早地陷入既定的科研模式。这种做法不仅限制了学生的知识视野,也扼杀了他们的创新潜力。更有甚者,一些高校开办少年班,从初中阶段就开始选拔学生,这种做法更多地是为了满足学校和教师的 “政绩需求”,而非真正为了培养具有创新能力的人才。

相比之下,北京大学元培学院的教育模式,为培养创新型人才提供了有益的借鉴。元培学院的学生在入学后的前两年,广泛学习中国古典文化、西方经典著作以及哲学、社会科学等课程,培养了深厚的人文素养。尽管这些学生中有70%最终选择了理科专业,但他们在学习理科知识时,能够运用人文社科的思维方式,提出独特的见解。这种跨学科的学习经历,为他们未来的科研工作奠定了坚实的基础。

此外,文科本身具有不可替代的价值。文科不仅是对人类社会、文化和历史的深入研究,更是培养批判性思维、沟通能力和社会责任感的重要途径。在一个多元化的社会中,具备文科素养的人才能够更好地理解不同文化和价值观,促进社会的和谐发展。

面对复旦大学削减文科招生的举措,以及当前高等教育中存在的问题,我们有必要重新审视文科在教育体系中的地位。文科与理科并非对立的两极,而是相辅相成的统一体。文科能够为理科研究提供创新的灵感和跨学科的视角,而理科的发展也为文科研究提供了新的方法和工具。只有打破学科壁垒,培养学生的跨学科思维,才能培养出具有创新能力的顶尖人才。

展望未来,中国的高等教育需要进行深刻的改革。高校应当摒弃急功近利的教育理念,注重培养学生的综合素质和创新能力。在课程设置上,应增加跨学科课程的比重,鼓励学生在不同学科之间进行探索。同时,高校应加强对学生的人文教育,培养他们的社会责任感和全球视野。只有这样,中国的高等教育才能培养出更多具有国际竞争力的创新型人才,为国家的发展做出更大的贡献。

复旦大学削减文科招生的事件,为我们敲响了警钟。它提醒我们,在追求科技进步的同时,不能忽视文科的价值。只有坚持文理融合的教育理念,才能培养出具有创新能力和社会责任感的复合型人才,推动中国在全球科技竞争中取得领先地位。在未来的教育改革中,我们需要在保持理性的同时,也保持对知识的敬畏和对创新的追求,让每一个学生都能在跨学科的教育环境中,实现自己的价值。

- 上一篇:没有了

- 下一篇:没有了